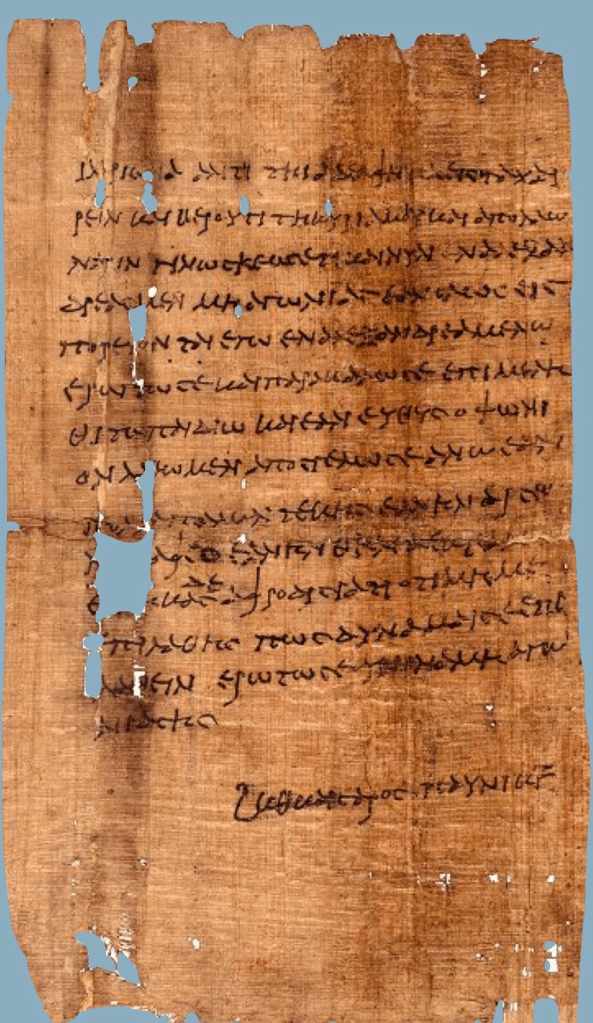

Entre os papiros que sobreviveram ao tempo, há documentos que funcionam como espelhos incômodos de uma civilização. Um deles é a carta do soldado Hilárion à sua esposa Ális, escrita em 1 a.C. O conteúdo é direto e brutal: se o bebê que nascer for menino, deve ser criado; se for menina, deve ser descartada. Não se trata de um desvio moral isolado, mas de um retrato fiel da mentalidade dominante no mundo greco-romano.

Naquela cultura, o infanticídio não era visto como crime, mas como prática socialmente aceita, regulada por critérios econômicos, utilitários e patriarcais. A ordem de preservar o filho homem e eliminar a filha mulher revela valores profundamente arraigados: a primazia absoluta do pater familias, a desigualdade ontológica entre os sexos e a compreensão da vida humana como algo condicionado à utilidade social.

No direito romano, o pai detinha o ius vitae necisque, isto é, o direito legal de decidir sobre a vida ou a morte do recém-nascido. Crianças indesejadas, com deficiência, fruto de relações consideradas inconvenientes ou simplesmente do sexo feminino podiam ser “expostas” – abandonadas à própria sorte, geralmente à morte. O mais perturbador é que essa prática contava com respaldo intelectual. Filósofos respeitados como Aristóteles e Sêneca justificavam o descarte de crianças em nome da razão, da ordem social ou da estabilidade do Estado. A vida, portanto, não possuía valor intrínseco universal.

É nesse cenário que o cristianismo surge como uma ruptura ética e teológica sem precedentes. Desde seus primórdios, a fé cristã afirmou que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1:26, 27), o que confere dignidade inviolável à vida, independentemente de sexo, condição física ou status social. Essa não era apenas uma crença abstrata, mas um princípio com consequências práticas profundas.

Textos cristãos antigos confirmam isso. A Didachê, provavelmente escrita entre o fim do século I e o início do II, condena explicitamente o aborto e o infanticídio: “Não matarás o filho por aborto, nem o farás perecer depois de nascido.” Em poucas palavras, o documento desmonta a lógica dominante do mundo romano.

No centro dessa revolução está a própria encarnação. Em Jesus Cristo, Deus assume a fragilidade humana desde o ventre, passando pela infância e pela vulnerabilidade social. Ao acolher crianças e afirmar que “dos tais é o Reino de Deus” (Marcos 10:14), Jesus subverte frontalmente o utilitarismo romano. No cristianismo, o valor da pessoa não depende de força, sexo, produtividade nem cidadania, mas da graça.

Essa nova visão não ficou restrita ao discurso religioso. Historicamente, comunidades cristãs passaram a recolher crianças abandonadas, criando uma prática contracultural de cuidado, adoção e proteção dos mais vulneráveis. Com o avanço do cristianismo no Império Romano, especialmente a partir do século IV, começaram a surgir leis que restringiam ou proibiam a exposição de bebês. Ainda que de forma gradual e imperfeita, estava em curso uma transformação moral profunda.

O contraste é inescapável. Onde o mundo antigo via vidas descartáveis, o cristianismo passou a enxergar imagem de Deus. Onde havia cálculo utilitário, surgiu o valor intrínseco da pessoa. Assim, o cristianismo não apenas denunciou o infanticídio como pecado, mas reconfigurou a própria compreensão do que significa ser humano. É uma herança ética que continua a desafiar qualquer cultura que tente, novamente, medir o valor da vida por critérios de conveniência.